A partir du 15 juillet, l’Institut propose des activités accessibles à tous, petits et grands !

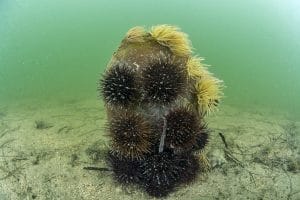

Les ateliers de la mer :

Des ateliers ludiques et pédagogiques de 15 minutes animés par Aurélie Vion et Fanny Witkowski, biologistes et animatrices en environnement, pour partir à la découverte des animaux marins et de leurs habitats. A la Salle Marcel Pagnol du lundi au vendredi de 14H à 17H, an accès libre. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Des livres pour la planète :

L’Institut propose une bibliothèque partagée et ouverte à tous pour en apprendre davantage sur la biodiversité, les écosystèmes marins, la conservation de la nature. Des ouvrages pour toute la famille, adaptés à tous les âges. La bibliothèque se trouve sur la place centrale de l’île des Embiez. Les livres sont en libre accès sur un système de prêts, d’échanges et de partage.

Les océans en réalité virtuelle :

L’Institut propose cette année 3 films en réalité virtuelle : 700 requins, Océans et récif et Coraux, cœur des océans. Une animation en libre accès et ouverte à tous (enfants de moins de 10 ans sous la responsabilité des parents) dans la salle du musée, à côté de l’hôtel Hélios. Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

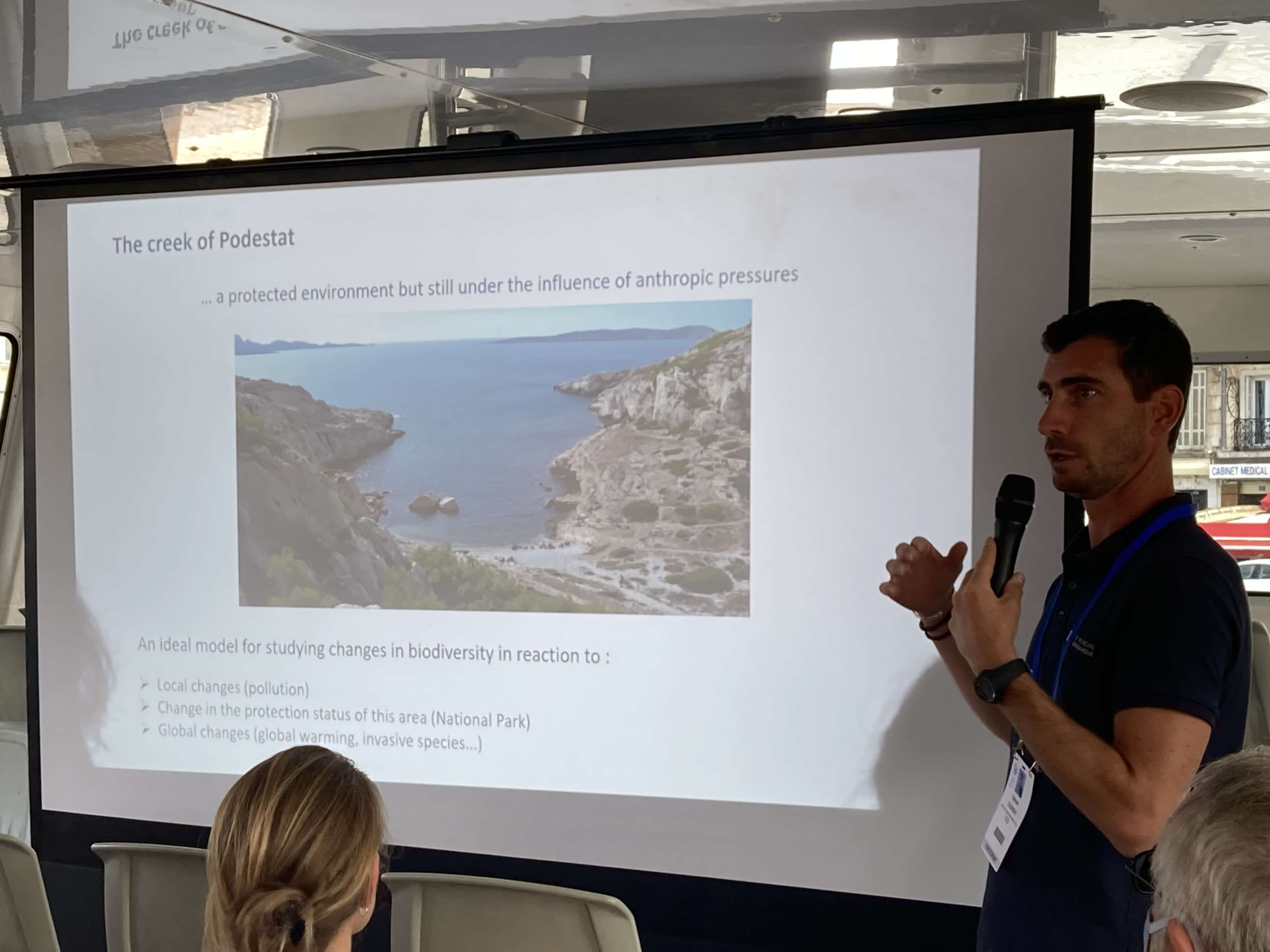

Intervention de Patricia Ricard lors de la table ronde du Plan Bleu, « La production aquacole et la conservation de la biodiversité en Méditerranée : défis et perspectives ».

Intervention de Patricia Ricard lors de la table ronde du Plan Bleu, « La production aquacole et la conservation de la biodiversité en Méditerranée : défis et perspectives ».

Patricia Ricard est également intervenue au sein des Espaces Générations Nature, en présentant notamment la grande fresque sur le biomimétisme. Ces espaces ont permis au grand public de découvrir, auprès d’associations et de collectivités locales, des dizaines d’initiatives dédiées à la sauvegarde de la biodiversité, terrestre et marine.

Patricia Ricard est également intervenue au sein des Espaces Générations Nature, en présentant notamment la grande fresque sur le biomimétisme. Ces espaces ont permis au grand public de découvrir, auprès d’associations et de collectivités locales, des dizaines d’initiatives dédiées à la sauvegarde de la biodiversité, terrestre et marine.